岡田武彦 その哲学と陽明学

© Okada Takehiko-Youmeigaku

%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%80%80Wiki%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8.jpg)

下記インデックスからジャンプします。

このひとのととともにす

「與斯人之徒」(斯の人の徒と與にす)

平成乙亥(1995)正月 斯人舎 印

岡田先生八十七歳の作です。この書は『論語』微子篇「長沮・桀溺~」の「鳥獣不可與同羣、吾非斯人之徒與而誰與。」(人は鳥獣と一緒にはできない、斯の人の仲間とともに生きていかないで誰と生きていけようか)という、孔子の断固とした信念が述べられている章から取られたもので、末尾の「斯人舎」は、この章に感じ入った岡田先生が雅号として晩年に長く用いられました。

岡田先生は人と與におられるのを好まれた方で、この孔子の言葉に心から共感され、晩年には「斯人舎」「斯人齋」号と落款をよく使用しておられました。先生がお亡くなりになったあとの年忌祭は「斯人祭」として、コロナが始まる前までの15年間、命日の10月17日前後に催行されました。

「斯人舎」(しじんしゃ)

武彦書 印

「人々有此身万古一日」 高眠齋 印

人々有此身萬古一日(人々此の身 万古一日に有り)は、王陽明「抜本塞源論」の末尾に見える語を念頭に書かれたもので、その前後を書き抜くと「……。幸いとする所は、天理の人心に在るや、終(つい)に泯(ほろぼ)す可からざる所有りて、良知の明らかなること、萬古一日なれば、則ち其れ吾が抜本塞源の論を聞かば、必ず惻然として悲しみ、戚然として痛み、憤然として起つこと有りて、沛然として江河を決するが若く、禦(ふせ)ぐ可らざる所の者有らん。夫(か)の豪傑の士の、待つ所無くして興起する者に非ずんば、吾誰にか望まんや。」(岡田武彦著 警世の明文『王陽明抜本塞源論』より転載) 号は「高眠齋」

岡田武彦 著『警世の明文 王陽明拔本塞源論』

明徳出版社 平成10年9月20日

「仁者壽」

丙寅正月以明方于魯墨書 斯人舎 印

仁者壽(仁者はいのちながし)とは、『論語』雍也篇にある名言で、「丙寅(昭和62年)正月、明方于魯の墨を以て書す」とあり、明代の名墨「方于魯」で書かれています。

岡田先生はこの「方于魯」の名墨をことのほか愛し、小粒になっても摺り続け、多くの揮毫を好事家に渡されました。 号は「斯人舎」

姫路の仁寿山

姫路市白浜町の北部に仁寿山(標高175m)があります。岡田先生はこの山に登っておられました。写真の右側に仁寿山校(仁壽山黌)がありました。 詳細は「HOME」の仁寿山か「岡田先生とのご縁」のコーナーを参照してください。

文政四年(1821年)、姫路藩藩主・酒井忠実は永年にわたる藩政改革、財政再建の功に報いる為に当時幡下山(はたしたやま)といわれていた山を河合寸翁に与えました。その後、この山は前藩主酒井忠道公の意旨を承け論語の雍也第六の『知者楽水、仁者楽山、知者動、仁者静。知者楽、仁者寿(仁者は寿〔いのちなが〕し)。』から仁寿山と命名されました。

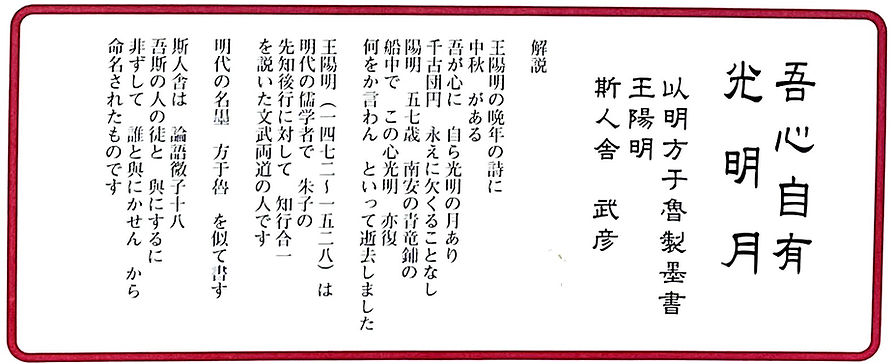

「吾心自有光明月」

以明方于魯製墨書 王陽明 斯人舎 武彦 印

吾心自有光明月(吾が心、自ずから光明の月有り) こちらも前者と同じく、方于魯の墨で書かれています。

この語は『王文成公(王陽明)全書』巻之二十-外集二 にみる七言律詩「中秋」の五句目で、王陽明の偽りない心境が表れています。57歳の陽明が青龍舗に停泊していた舟上で、臨終に際し弟子の周積に告げたとされる「此の心光明、また何をか言わん」の遺言と、この「中秋」の詩句が符合しています。岡田先生は《この辞世の句は「陽明学」の神髄をよく示したものである。陽明が晩年に吟じた「中秋」の詩に「吾が心に自ずから光明の月あり、千古団円、永へに欠くることなし」という句がありますが、ここでいう光明とは良知の輝きのことであり、心の本体を月に譬えたのです。》と、自著『王陽明大伝』巻五 272頁に述べています。 号はやはり「斯人舎」。

「兀坐説」

最晩年の書(自然齋)

此の身は、七尺の躯殻に過ぎずと雖も、その体は、虚霊不昧にして、内、万里を蔵し、外、万事に応じ、古今に亘り、万物を一体となす。故に学の要は、致身これを尽くす。若し能く此の身を致せば、則ち、啻にわが身命を保全するのみならず、またもって天地を化育し、万世の為に太平を開くべし。蓋し致身なるものは本体工夫なり。然れども、体立ちて用達す。学ぶ者は、須く兀坐してもって此の身命の根を培うことを要むべきなり。平成十一年九月七日 自然斎において書す 岡田武彦 自然齋

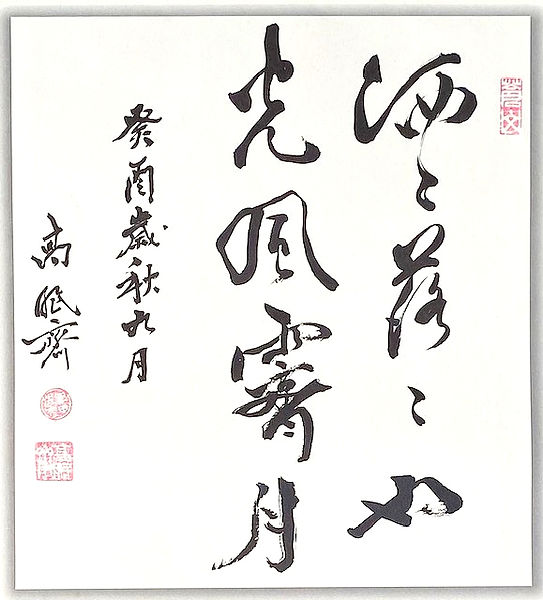

「泛海」

王陽明

昭和三十六年四月 高眠齋

泛海 海に泛(う)かぶ

險夷原不滞胸中 険夷(けんい)原(もと) 胸中に滞(とどこう)らず

何異浮雲過太空 何ぞ異ならん 浮雲の太空(たいくう)を過ぎるに

夜靜海濤三萬里 夜は静かなり 海涛(かいとう)三万里

月明飛錫下天風 月明(げつめい) 錫(しゃく)を飛ばして天風を下(くだ)る

※語釈 険夷:順境と逆境 錫:錫杖

詳細は、岡田先生著『王陽明大伝』巻二-生涯と思想-明徳出版社刊 60頁参照

王陽明が龍場に向かう途中、荒れた廟で夜を明かしました。ここで会った道士が奇しくも婚姻の日に洪都の鉄柱宮で会った道士でした。道士は陽明の行動如何で父の華にまで累が及ぶことを説き、謫所への早急な赴任を勧めました。陽明はこの時、易で占筮を行いました。出た卦が「明夷」でした。その意は「不遇対処の道」でした。陽明は心機一転し、壁に筆で詩を記しました。この題壁の詩が有名な「泛海」です。

明夷は『易経』の序卦伝の三十六番目の卦で、明が傷つけられることです。明るさが傷つけられ、害され、世の中は暗黒の状態です。上卦は坤・☷で地、下卦は離・☲で明るい太陽で、日輪が大地の下に覆い隠されてしまった象からこの卦を地下明夷と名付けました。人事に置き換えると、上卦は暗愚な君主、下卦は道理に明るいが苦しんでいる人々を表しています。正論が通じない理不尽な状態を表しています。

36 明夷(めいい)・(地火明夷・ちかめいい)

卦辞(彖辞) 利艱貞。

明夷は、艱貞に利し。

明夷(めいい)は、艱(くる)しみて貞なるによろしい。

大象伝 明入地中、明夷。君子以莅衆、用晦而明。

明、地の中に入るは明夷なり。君子以て衆に莅(のぞ)むに、晦(くら)きを用いて明らかなり。

明夷の卦は、太陽が地に入り太陽を覆い隠して世の中が暗くなってしまった卦である。君子はこの卦を観て、衆に臨みて賢さや能力を明かにせず、内に於いては明徳を失わないようにするのである。

つまり、世の中が暗黒の時は、艱難辛苦を耐え忍んで才能を隠し、好機を待って正しい道を守っていくのがよいのです。

彖辞(たんじ)・卦辞(かじ):卦の意義・性質を説明し、吉凶悔吝を断定する言葉です。

大象伝(だいしょうでん):彖辞の解説で、象から人倫道徳や政治的な解説を行い、それを手本とし、教訓としています。

大地が太陽(明徳)を覆い隠す象・地火明夷

杜甫詩「江亭」から一節を取られたものです。岡田先生74歳の時の作品です。

水流れて心競わず 雲在りて意倶(いとも)に遅し。

水は流れ逝くが、心もその流れに競うことなく、雲が浮かんでいて、心も(雲と同じように)ゆったりとしている。

江亭 杜甫

起聯 坦腹江亭暖 長吟野望時

頷聯 水流心不競 雲在意倶遲

頚聯 寂寂春將晩 欣欣物自私

尾聯 故林歸未得 排悶強裁詩

「水流心不競 雲在意倶遅」 杜甫詩句

唯是庵逸人 七十四歳

「夜深同看千巖雪」

引首印:三餘 落款:武彦・自然齊

昔、岡田先生からお手紙を頂いた時に同封されていた先生の墨書のコピーです。文字は「夜深同看千巖雪」です。これは、『碧巌録』51則にある句「南北東西帰去来 夜深同看千巖雪」浜口雄幸首相が、東京駅で凶弾に倒れたとき、担架で運ばれていく時に次の禅語を口ずさんだそうです。

「南北東西帰去来(なんぼくとうざい、かえりなんいざ)夜深けて同じく看る千巖の雪」

いろんな生き方もあれば、死に方もいろいろ。どこでどういう死に方をしても「平等」なのだ。

雪景色をみて死んでいくのも、ピストルで撃たれて死んでいくのもみんな帰るところは一つなんだ。人間の生き死には一枚。どこでどう転んでも同じところに帰って行く。「どこから生まれきて、死んでどこに行くのか」 ある老師は、おっしゃったそうです。 「人の死に方は様々である。別にこだわる必要なんてないでしょう。 みな誰しも何にも知らずにこの世に命を受け、また何にも知らずにあの世に旅立つ。それでいいのだと思います。」と。わかりようのないところに落ち着く。わかったつもりになるとかえって、限定してしまう。何にもわからないところに落ち着く。何にも知らずにこの世に生まれ、何にも知らずにあの世に帰って行く。それでいい。それでいいんだ。」 岡田先生がこのような深い意味のある句を覚えておられ、さっさっと書かれるのは凄いことですね。岡田先生は禅の研究もされていました。 臨済宗大本山 円覚寺より引用

平成十三年

岡田武彦先生墨蹟こよみから

陽明学講座 東洋の心を学ぶ会

こよみの表紙

再掲載

1月、2月の墨蹟

3月、4月の墨蹟

5月、6月の墨蹟

7月、8月の墨蹟

9月、10月の墨蹟

11月、12月の墨蹟

再掲載

参考書籍・資料

岡田武彦先生追悼文集刊行会 代表 森山文彦『光風霽月─岡田武彦先生追悼文集』

2005.10.17 発行制作 明徳出版社 墨蹟の写真はこの書籍より掲載。

墨書解説は、古賀富治男氏の原稿に、赤松昇が追記して掲載しています。

「泛海」の解説は岡田武彦著『王陽明全書 6 詩』p.38を要約。

『易経』の「明夷」は『全釈 易経 中』を参考。

「夜深同看千巖雪」岡田武彦先生から手紙と墨書のコピーをいただいたものを掲載。

『平成十三年 岡田武彦先生墨蹟こよみ』岡田武彦先生と「東洋の心を学ぶ会」よりいただいたものを掲載

※このページは古賀氏が作成された文章を許可を得て赤松が編集しています。

※連山と月のイメージ写真はwixのコンテンツを掲載しています。

※地火明夷のイメージ図はフォトAC(著作権有り)から購入